協議会活動報告 · 2025/09/25

2025年9月26日に昨年度に引き続き大阪人間科学大学の吉池毅志准教授をお迎えした障害福祉サービス事業所職員向けの研修を大津市及び大津市障害者虐待防止センターと共同で開催しました。当日は大津市内の障害福祉サービス事業所の管理者を中心に90人近い参加者がありました。吉池先生はアドボカシーや人権保障の研究実践をされており、昨年度の大阪の吹田市障がい者虐待防止研修会の講師も務めています。今回の研修は「「虐待が生まれない環境を目指して2~ワークを通して、虐待防止研修をさらに深める~」というタイトルで、グループワークも取り入れた研修会を行ないました。

今回の研修では虐待の「ドミノ倒し」に対して、「あなたなら、どこに、ストッパーを入れますか?」という問いかけが講師からあり、早期介入して防ぐ仕組みを考え、創るワークを行いました。また、虐待防止を「オセロ」に例え、「●発生の要因」を「〇回避の要因」で挟み、変えるためにどうしたらいいかのワークを行いました。

協議会活動報告 · 2025/07/21

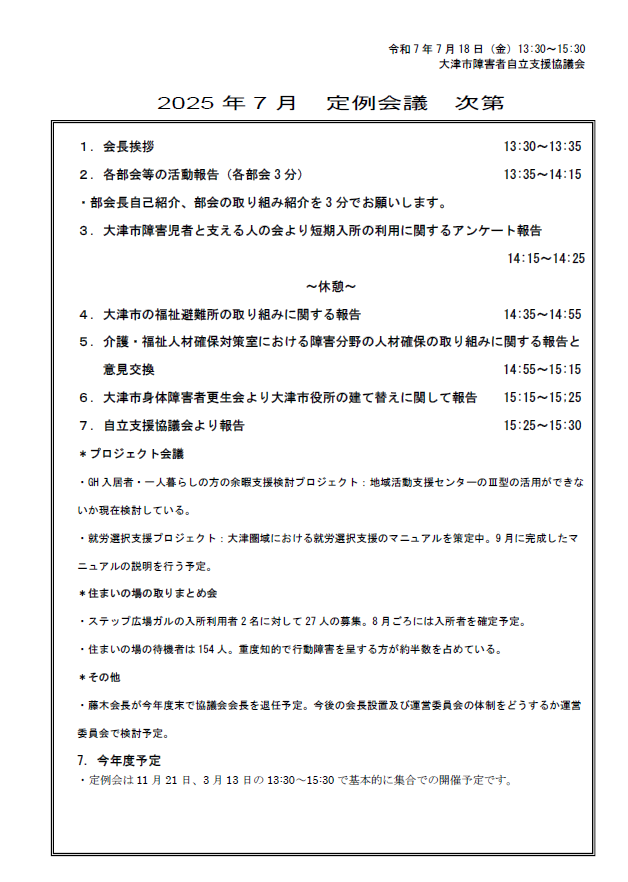

今年度初の定例会を集合で開催しました。

今回は前半各部会の紹介を部会長さんにしていただきました。後半は大津市の福祉避難所の取り組み、大津市福祉の人材確保の取り組みを紹介していただいた後、障害児者と支える人の会より大津市の短期入所に関するご家族のアンケート結果の報告及び大津市身体障害者更生会より大津市役者の建て替えに関する要望の報告をしていただきました。

今回の7月定例会の資料を公開させていただきます。興味のある方はご覧ください。

協議会活動報告 · 2025/06/05

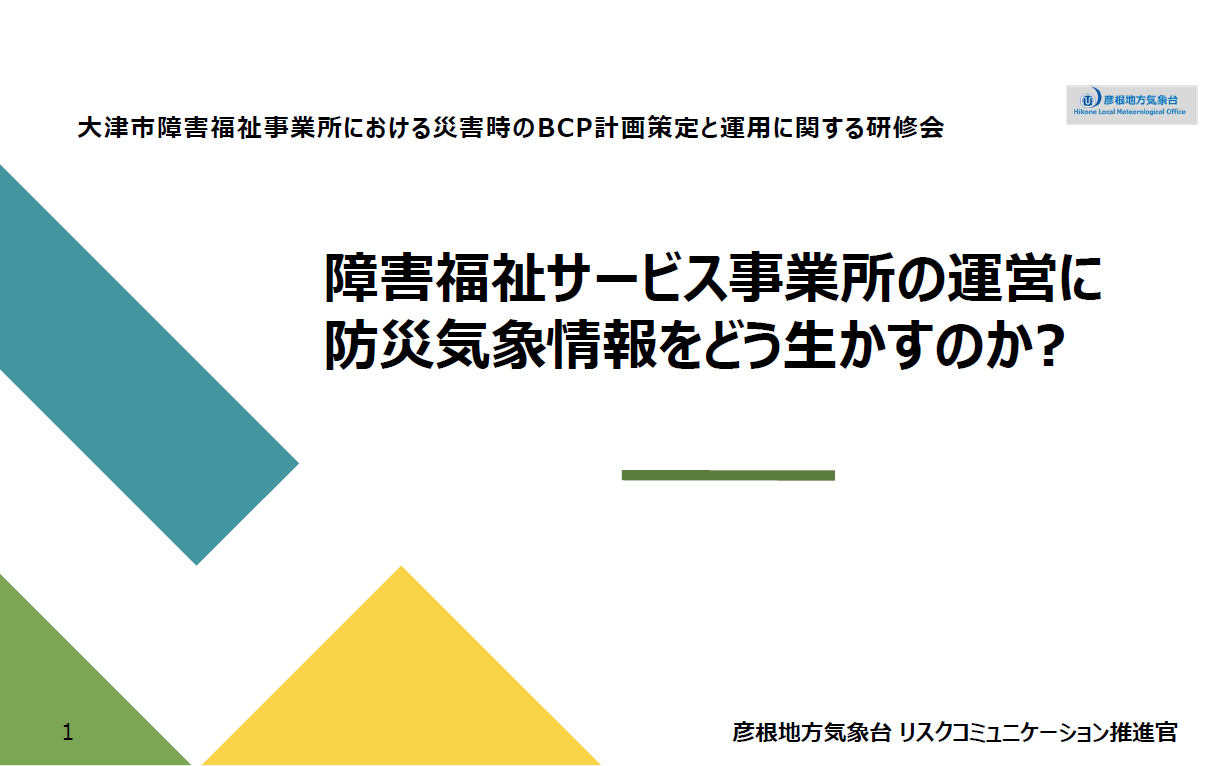

BCPの策定と研修及び訓練は障害福祉の全サービスが必須となり、未策定だと減算対象となりました。

自立支援協議会では自然災害時の業務継続計画の策定と研修を後押しするためにBCP策定プロジェクトを立ち上げて、ツールの開発と研修訓練の企画を毎年していますが、今年度も全体研修会を2025年6月6日に開催しました。講師は彦根地方気象台のリスクコミュニケーション推進官をお招きして、風水害の際の事業所運営の判断やBCP策定に気象情報をどう活かすか講義をしていただいた後、グループワークでは立地が近い事業所同士が集まり、風水害が起きた時の対応に関する意見交換を行いました。

協議会活動報告 · 2025/05/31

2025年5月23日、全体報告会を集合で開催しました。当日は大津市の障害福祉予算や障害福祉施策の説明、自立支援協議会の活動報告等を行い、大津市の障害福祉の状況や取り組みの共有を行いました。会場の旧大津市公会堂には約90人の市民、関係者に参加していただき、盛況のうちに終了しました。

また、当日の報告動画の配信の準備が整いましたので公開を行います。ぜひご覧いただければと思います。

研修イベント案内 · 2025/05/10

大津市発達障害者支援センター主催の学習会・交流会について のご案内です。大津市発達障害者支援センターでは平成 25 年より継続的に発達障害の理解を深めるための研修会を実施しています。その チラシ及び申し込みのURLをアップ させていただきました。興味関心のある方は是非ご参加いただければと思います。

また、今年度も、 「保護者・家族 交流会 」 も実施するとのことで、そちらのチラシもダウンロードできるようにしています。

協議会活動報告 · 2025/04/21

最終日に参加してくれた学生さんの報告会を開催!

いろんな事業所の職員さん、そしてその利用者さん(障害のある方々)と出会い、共に過ごすことで、どんな印象を持ったのでしょうか。

またそこには、どういった気づきや学びがあったのでしょうか?

研修イベント案内 · 2025/04/13

大津市障害者自立支援協議会では、今年度もおおつ合同新人研修を開催します。

大津市内で障害福祉の支援を行う新人職員を主に対象として、大津の障害のある方の暮らしの現状報告や支援の実践報告、そして支援者同士の交流を検討しております。障害当事者を講師に迎え「本人から学ぶ」を大切にしたプログラムです。

協議会活動報告 · 2025/04/12

大津市内のグループホームで暮らす、びわこたろう(仮名)さんは平日の日中は通所施設に通い、夕方は余暇支援のヘルプを利用する男性です。

ひとくくりに福祉の仕事といえども、時と場合によって必要な支援の方法や、関わり方も異なっていきます。1人の人を多くの人で支える、それはどういうことなのか?現場のワーカーのみなさんはどういった事を考えたり、感じたりしながらたろうさんのを支援しているのでしょうか?

協議会活動報告 · 2025/04/11

ヨコヨコインターン2日と3日目は、体験のプログラムを実施、放課後等デイサービスと通所事業所(今回は就労継続支援B型)の現場で人と出会い、支援の現場を知る機会を設けました。

![大津市発達障害者支援センター主催の学習会・交流会について [ご案内]](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s8d676e069699eac5/image/i731e20d50ef0168e/version/1746849969/%E5%A4%A7%E6%B4%A5%E5%B8%82%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%B8%BB%E5%82%AC%E3%81%AE%E5%AD%A6%E7%BF%92%E4%BC%9A-%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.png)