地域生活支援拠点運営委員会の概要

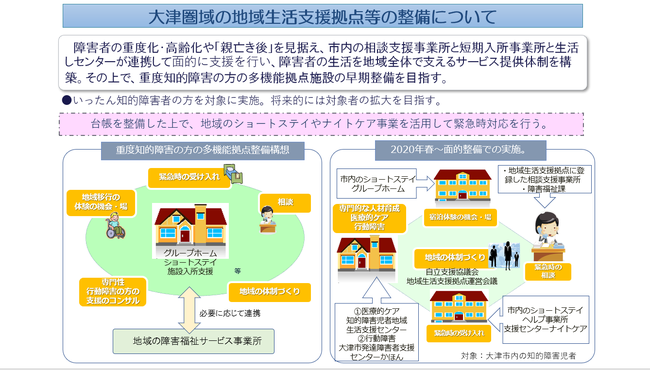

令和2年度、大津市が地域生活支援拠点等整備事業実施要綱を制定しました。令和3年度から事業者の拠点登録により面的整備が進みつつあります。

事業所向け:地域生活支援拠点の登録に関して

「障害のある人が、住み慣れた地域で暮らし続けることができる」、「入所施設や病院からの地域移行を進めることができる。」そのような地域にしていくための支援の仕組み、支援システムのことを地域生活支援拠点といいます。拠点には5つの機能が必要とされており、相談機能、緊急時の受入れ・対応機能、体験の機会・場の提供機能、専門的人材の確保・養成機能、地域の体制づくり機能があります。

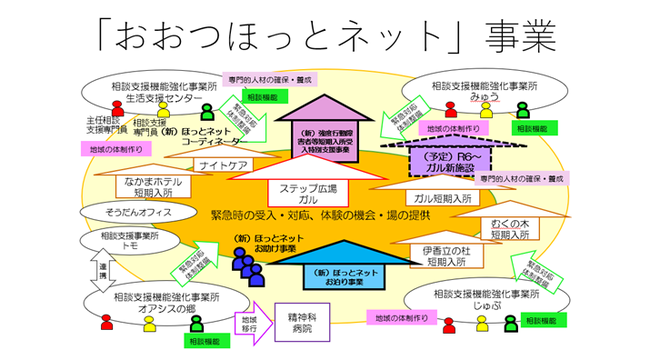

大津市では令和2年に地域生活支援拠点等を複数の事業所の連携による面的整備で進めていく形として位置づけました。そして、既存の障害福祉サービス事業所が緊急対応等を行う際の報酬加算を算定できるようにするための事業所登録の要綱を制定。令和6年4月1日現在で、9事業所が登録しており、9事業所の担う機能を合わせて、5つ全ての機能を果たす形をとっています。そして、拠点の事業所のネットワークを、「おおつほっとネット」と令和5年4月から名づけ、下記4つの新規事業が開始しました。

(1)地域生活支援拠点居室確保事業(対象:18歳以上)

・緊急時において、場を提供した法人に委託料を支出(既存の短期入所事業等で対応できない場合に限る)

(2)地域生活支援拠点支援員派遣事業(対象:18歳以上)

・緊急時において、支援員を派遣した法人に委託料を支出既存の居宅介護事業等で対応できない場合に限る)

(3)地域生活支援拠点コーディネーター設置事業

・緊急対応体制整備等を行う相談員を相談支援機能強化事業所に設置

(4)強度行動障害者短期入所受入特別支援事業

・難治性の強度行動障害により地域での生活が困難となっている方について、3ヶ月程度の期間を設けて、集中的にアセスメントやコンサルティングを行う

地域生活支援拠点運営委員会

大津市では、地域生活支援拠点の推進を実施するために大津市障害者自立支援協議会及び大津市基幹相談調整センター内にて事業及び課題別に会議を設置。各会議で情報共有や検討を行い、体制のさらなる拡充を進めていきます。

①ショートステイ連絡会

緊急時の対応等を行う短期入所の利用や運営状況の把握や利用者支援での連携構築の体制を目指した検討を行う。また、市内短期入所の情報シートを作成して、当事者や関係機関に対して、短期入所事業所の広報啓発活動を行う。

*メンバー

ステップ広場ガル、伊香立の杜、むくの木、ぽのハウス、らぽーる秋葉台、るみえ、なかまホテル、ラシエル南志賀、住倉大津、ひまわり、レイクホロニー、真野しょうぶ園、STARS今堅田、障害福祉課、基幹相談調整センター

②入所からの地域移行に関するワーキング

障害者支援施設の地域移行等意向確認担当者と連携して、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用の意向について確認し 本人の希望に応じたサービス利用になるように事例検討や移行に向けた入所施設と地域の資源の連携強化と体制整備の検討を行う。

*メンバー

ステップ広場ガル(入所、代表)、生活支援センター、みゅう、障害福祉課

③精神分野に関するワーキング

賃貸住宅を借りて単身生活をするための取り組みとして、不動産関係者に本人の単身生活に必要な能力や体制を理解してもらうためのアセスメント委員会の開催と自立生活援助や地域定着支援事業を活用した24時間サポートセンターの設置を検討する。

*メンバー

オアシスの郷(統括、代表)、湖の子会、夢の木、ぎんいろ、相談支援事業所トモ、大津市保健所、障害福祉課、居住支援法人共栄サポート、精神科病院関係者

④行動障害部会コア会議

強度行動障害児者集中支援モデル事業に関して、支援対象者の協議や事業報告を行う。

*メンバー

伊香立の杜ショートステイ(統括、代表)、生活支援センター(相談)、ステップ広場ガル(短期入所)、大津市発達障害者支援センターかほん、障害福祉課

⑤拠点コーディネーター会議

各拠点コーディネーターの取り組み報告の共有、おおつほっとネットお泊り事業及びお助け事業(地域生活支援拠点居室確保事業、支援員派遣事業)の実績共有、大津市における地域生活支援拠点の運営課題の分析や拠点に絡んだケース対応に関する事例検討、地域生活支援拠点体制の拡充に向けた資源開発や広報活動の取り組みの検討を行う。

*メンバー

拠点コーディネーター、基幹相談調整センター、障害福祉課

⑥運営委員会・定例会

地域生活支援拠点の各事業実績及び各会議での議論の共有を行い、地域生活支援拠点の拡充に向けて関係機関に現状と課題の理解をしてもらうと共に地域生活支援拠点の事業に対して協力を求める。

重度知的障害者の住まいの場を作るために ~多機能型地域生活支援拠点アンケートから見えること~

2020年度に重度知的障害及び行動障害を呈する方の住まいの場の整備を検討するために市内在住の重度知的障害の方のご家族を対象にアンケートを実施。2021年全体報告会でアンケート結果の報告を行いました。その資料を掲載します。